Teodora e i tre decani: il segreto celeste di Ravenna?

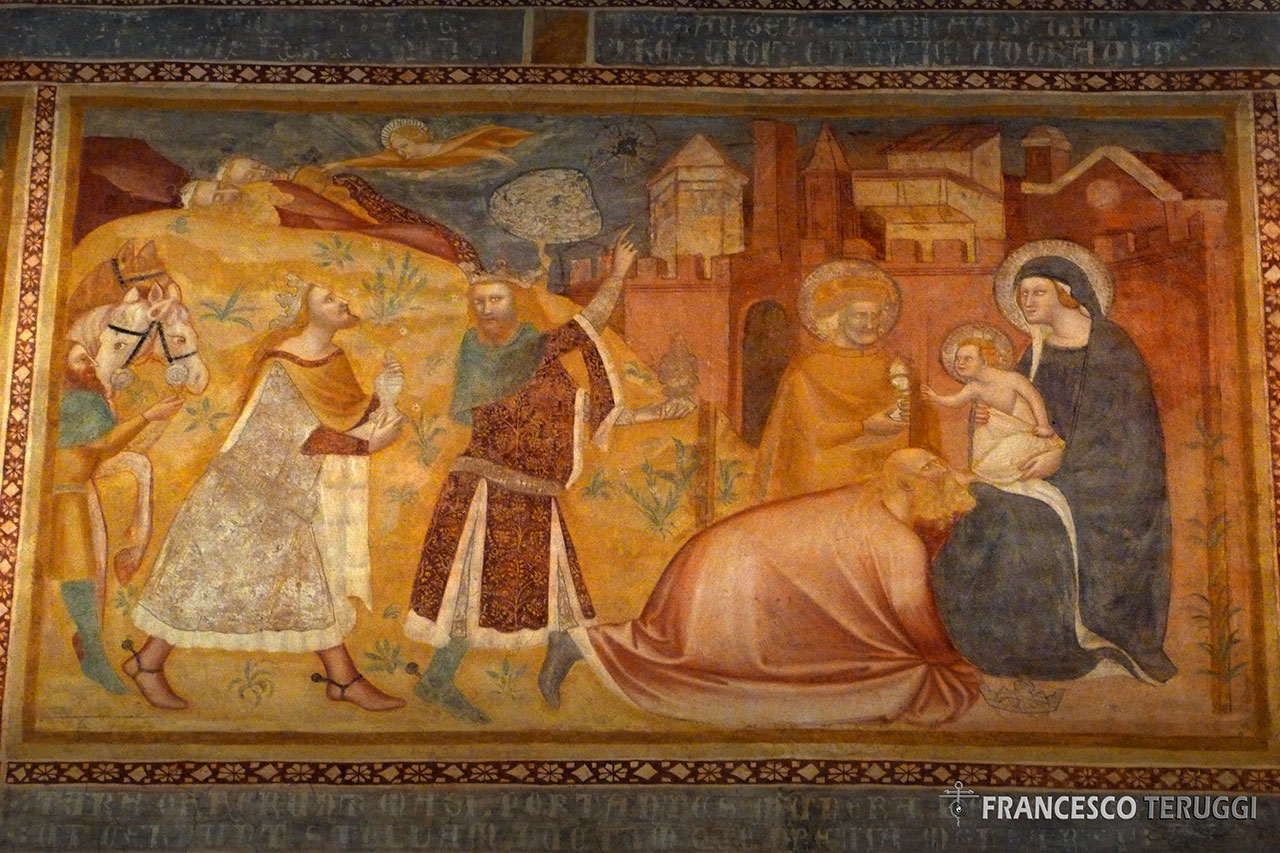

Il simbolo per eccellenza di Ravenna, che fu per tre volte capitale, è senz’altro l’Adorazione dei Magi, che compare in città almeno quattro volte: a Sant’Apollinare Nuovo la più celebre; a San Vitale sul sarcofago di Isacio (620-637 d. C.) e tra le vesti dell’imperatrice Teodora, nel mosaico a lei dedicato; a San Giovanni Battista su una capsella (reliquiario di marmo) dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, della prima metà del V secolo (oggi è esposta al Museo Arcivescovile).

L’importanza di queste raffigurazioni per la cittadina ravennate è indubbia, ma non è fin in fondo chiaro perché essa fu scelta. Genericamente la si attribuisce alle simpatie monofisite dell’imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, sulla cui tunica i tre sacerdoti iranici compaiono e all’offerta dei “doni imperiali” compiuta all’indomani dell’elevazione di Ravenna a capitale dell’Impero Bizantino in occidente.

Inoltre non è facile stabilire quale delle immagini conservatesi possa essere eventualmente l’originale a cui le altre, sicuramente, si ispirano, essendo tutte precisamente modellate su uno stesso canone già ben consolidato.

Il mistero insomma rimane.

Forse una soluzione esiste, ma richiede di inoltrarsi in ambiti delicati e non sempre apprezzati dalla storiografia ufficiale. La vera natura dei Magi è il fulcro dal quale procedere. La tradizione è nota, i suoi risvolti e le sue inesattezze meno, a partire dalla “stella” che i tre avrebbero seguito. Essa infatti non compare nei testi più antichi che raccontano dei sapienti venuti da oriente a venerare il Bambinello. Il primo fra essi, il Vangelo di Marco, mette in bocca ad uno dei magi l’aver avvistato un certo “aester” in oriente in seguito al quale sarebbero partiti alla volta di Gerusalemme.

Gli apocrifi Protovangelo di Giacomo e il Vangelo Pseudo Matteo che da esso deriva, attribuiscono più precisamente alla venuta dei Magi il loro aver “consultato le stelle”. Sarà Origene, più tardi a consolidare definitivamente la tradizione della stella identificandola con una cometa.

Sembra che l’origine di questi Magi fosse iranica e che fossero esperti astrologi, ma notizie sulla loro reale esistenza non ce ne sono. Per uno di loro, Gaspare, è stata proposta, non senza qualche difficoltà, l’identificazione con il re indo-partico Gondophares il cui regno fiorì fra il 20 e il 46 d. C.

Nella tradizione copta etiope invece si ricorda Baldassarre, il re magio dalla pelle scura, identificandolo con l’imperatore Bazén, venerato come un santo presso il monastero di Debre Damo ad Axum.

Non c’è alcuna certezza neppure sul numero dei magi che visitarono il bambinello. Nei testi più antichi non vengono enumerati. La tradizione orientale indicava 12 magi, numero di natura astronomica e astrologica. Soltanto con quelli più tardi, la Caverna dei Tesori e la Storia della Vergine Maria, la loro quantità viene fissata a tre:

-

Baldassarre “Dio protegge la verità” portatore dell’incenso, abissino o di Nippur, 4°v

-

Gaspare “ispettore del tesoro”, portatore della mirra, persiano o di Meroa, 1°v

-

Melchiorre, “re della luce”, portatore dell’oro, ebraico o di Pa??, 7°v

E ancora, i tre adoratori sbalzati su una placca argentea del VIII sec. a. C. rinvenuta in Luristan, sacerdoti in adorazione del dio zoroastriano Zervan (Zurvan), il Tempo, sono stati riconosciuti come il possibile originale su cui furono modellati i Magi evangelici. Già Erodoto, del resto, riportava come il titolo di “magoi” fosse riservato proprio ai sacerdoti di Zarathustra.

Non possono certo sfuggire i continui riferimenti al cielo e alle simbologie zodiacali che emergono dal groviglio di tradizioni e leggende fiorite da sempre sulle figure di questi Re Magi. Che la chiave del mistero fosse nella stella, o meglio nelle stelle, forse l’aveva capito già Keplero, che nel XVII secolo aveva individuato un particolare fenomeno avvenuto nel 7 a. C. in grado di spiegare la cometa dei vangeli.

In quell’anno si era verificata una rara, se non rarissima, tripla congiunzione planetaria: ben tre pianeti, Marte, Giove e Saturno, si erano trovati ad una distanza angolare nel cielo così ridotta (meno di 5° di arco) da diventare indistinguibili e sembrare, insieme, un’unica, luminosissima stella nel cielo, formata da due pianeti quasi sovrapposti e uno nelle vicinanze, per tre volte nello stesso anno. I tre momenti furono il 29 maggio, il 01 ottobre e il 05 dicembre. Tutti e tre si svolsero in corrispondenza della costellazione zodiacale dei Pesci, al limite con quella dell’Ariete, quindi approssimativamente a oriente, proprio da dove si dice provenissero i Magi.

Le rappresentazioni, assai diffuse, del “Viaggio dei Magi” o della “Adorazione dei Magi” con due dei Magi affiancati o addirittura sovrapposti ed uno leggermente più discosto, potrebbero essere proprio una codifica di tali fenomeni astronomici e astrologici. Ne sono ottimi esempi quelli conservati nella Chiesa di San Biagio a S. Vito dei Normanni, la chiesa rupestre di Santa Cecilia a Monopoli o il bassorilievo del Sarcofago Albani, proveniente dalla Catacomba di S. Sebastiano a Roma, in cui uno dei Magi “osserva” gli altri due che sono in identica posizione.

Questa rara congiunzione, inoltre, era accaduta proprio in concomitanza con l’inizio di una nuova epoca precessionale, quella dei Pesci. Ma, questione ancor più sensazionale, i tre pianeti congiunti erano anche i reggitori e sovrani, i “decani” appunto, delle tre suddivisioni dell’epoca precessionale che si era appena conclusa, quella dell’Ariete.

Così Marte, Giove e Saturno - che erano appunto i tre “re” - nel momento più propizio, provenendo da direzioni diverse si erano “incontrati” proprio sopra Betlemme. La storia astronomica e astrologica corrisponde dunque magnificamente con quella tradizionale, svelando quella che potrebbe essere la vera natura dei Magi, personificazioni dei “decani” planetari.

Seguendo questi indizi astronomici a Ravenna, ci si imbatte in alcune coincidenze interessanti. La sua prima grande chiesa, San Martino in Ciel d’Oro (poi chiamata Sant’Apollinare Nuovo), fu fondata nel 505 sotto Teodorico, che aveva conquistato la città, già capitale del regno degli Eruli, facendone il centro dell’impero Ostrogoto. Non dovrebbe sorprendere che proprio nell’anno in cui fu gettata la prima pietra dell’edificio e precisamente il 23 luglio, si verificò una congiunzione tra Marte e Saturno (in Leone a 11°52 e 11°45 rispettivamente): non è infatti un mistero che nelle sette cristiane di matrice monofisita, come quella ariana, cui l’Imperatore apparteneva, i Magi rivestissero un ruolo molto importante.

Ma quando Giustiniano la riconquista e ne fa la città principale dell’Impero Bizantino in Occidente nel 539, i Magi ne diventano il vero e proprio simbolo, visibile quanto nascosto. La riaffermazione della religione cristiana a Ravenna passa per la costruzione della maestosa chiesa di San Vitale, i cui lavori iniziano tra il 526 e il 530 d. C. Il 9 febbraio del 527 si verifica di nuovo una congiunzione legata ai Magi, quella fra Marte e Giove (in Aquario, a 12°44 e 12°37 rispettivamente).

Mentre fervono i lavori, poi, si da inizio anche all’edificazione di Sant’Apollinare in Classe, la cui prima pietra viene posata fra il 532 e il 536 d. C. circa e di nuovo, proprio in questo periodo si verifica una congiunzione tra due dei tre pianeti “esterni” del Sistema Solare, Giove e Saturno, il 9 maggio del 531 d. C. (in Gemelli, a 21°46 e 21°00 rispettivamente).

Di fronte a coincidenze così particolari, non è difficile ipotizzare che i tre edifici siano stati progettati per essere ciascuno la rappresentazione di uno dei re Magi:

-

San Martino in Ciel d’Oro (S. Apollinare nuovo): Saturno (con Marte), Baldassarre, 1° decano

-

San Vitale, Marte (con Giove), Gaspare, 3° decano

-

Sant’Apollinare in Classe, Giove (con Saturno), Melchiorre, 2° decano

La soluzione finale dell’enigma si trova a San Vitale, presso l’altare maggiore dell’edificio. In alto sulla destra uno statuario Giustiniano occhieggia impassibile verso l’abside. Di fronte, in un mosaico quasi speculare, compare invece Teodora, con le sue ancelle. Sulla sua veste si intravvedono tra le pieghe i tre Re, ritratti con il peso spostato in avanti mentre offrono i loro doni.

Se si osserva bene, si può notare che anche Teodora mima con le braccia la medesima postura porgendo la “cesta” identica a quella dei magi che porta tra le mani.

I tre sapienti, dunque, stanno tra le pieghe della veste dell’imperatrice così come, più in grande, si nascondono, visibilissimi eppure evanescenti “tra le pieghe” di Ravenna. Nonostante l’imperatrice sia indicata con il suo nome scritto in lettere scure, essa si presenta quindi anche come la personificazione della città. Ma le figure mistiche dei tre Magi, sottendono un significato che va ben oltre: Ravenna/Teodora racchiude i magi nella sua veste, come se ne fosse l’unione e si manifesta quindi come la nuova Stella destinata ad accendersi sul mondo. Ravenna bizantina “viene da oriente”, rispetto all’Italia, come i Magi rispetto a Betlemme.

Annuncia un nuovo “avvento”: ciò che, nelle intenzioni, doveva nascere era un nuovo Impero Romano, di matrice bizantina, il cui inizio corrisponde alla riconquista nel 533 di Ravenna, che diventa sede di governo in Italia.

Rimarrà un sogno. La guerra di Giustiniano contro i Goti durerà fino al 553, ma appena dopo l’Imperatore dovrà fronteggiare i Longobardi. La morte sopraggiunta nel 565 gli impedirà definitivamente di realizzare il sogno di un Impero Romano Universale.

Dell’aspirazione di Giustiniano di essere capo anche spirituale di questo Nuovo Impero, riunendo in sé entrambi i poteri, fu certamente “ambasciatrice” Teodora, le cui mire si spingevano ben oltre. Aveva “sposato” le idee monofisite mentre si trovava ad Alessandria, ben prima di conoscere Giustiniano e covava il desiderio di una restaurazione cristiana nel segno di tale dottrina. Arrivò perfino a ordire una congiura nel 537 per deporre il papa Silverio e far eleggere al suo posto il suo protetto Vigilio, diventato come lei monofisita. Il nuovo papa però si sarebbe presto rivelato un traditore e avrebbe innescato la lunga disputa detta Dei Tre Capitoli. L’imperatrice non portò a termine il suo disegno. Morì di malattia nel 548.

Di tutta la vicenda rimane, silenziosa testimone la Ravenna bizantina con i suoi tre luoghi mistici. Tra le mura di uno di essi si nasconde ben in vista l’ultimo indizio. Se si guarda per benino fra i piedi dei maestosi Magi di Sant’Apollinare Nuovo dai berretti rubicondi, si noterà – più di uno se ne è accorto – che spuntano alcune piantine in fiore. Sono due piante di Stramonio (Stramonium Datura), una di Giusquiamo nero (Hyoscyamus Niger, meglio conosciuto nell’antichità come Apollinarix) e una di Ladano (Ledum Palustre, Rosmarino selvatico). Sono tutte erbe psicoattive, inebrianti, capaci di provocare visioni. Figurano tra gli ingredienti fondamentali delle “pozioni” che si bevevano durante le celebrazioni dei Misteri eleusini, orfici, bacchici, dionisiaci, ma anche del leggendario “unguento delle streghe”. E sono tradizionalmente legate, rispettivamente, proprio a Saturno, Giove e Marte.

RAVENNA E I TRE DECANI è disponibile anche su Academia.edu in formato PDF

BIBLIOGRAFIA

C. Zaehner, Zurvain A zoroastrian Dilemma, Oxford 1955

A. Rucker, Zwei nestorianische Hymnen über Magier, in «Oriens Christianus» N. S. 10-11 (1920-1921)

J. Bidez e F. Cumont, Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque, II (Les Textes), Paris 1938 (repr. 1973)

Alfredo Cattabiani, Florario: miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996

Marcello Mignozzi, Il Viaggio dei Magi: origine e fortuna di un motivo iconografico, Agiografia e Iconografia nelle aree della civiltà rupestre – Atti del V Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2013

Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali

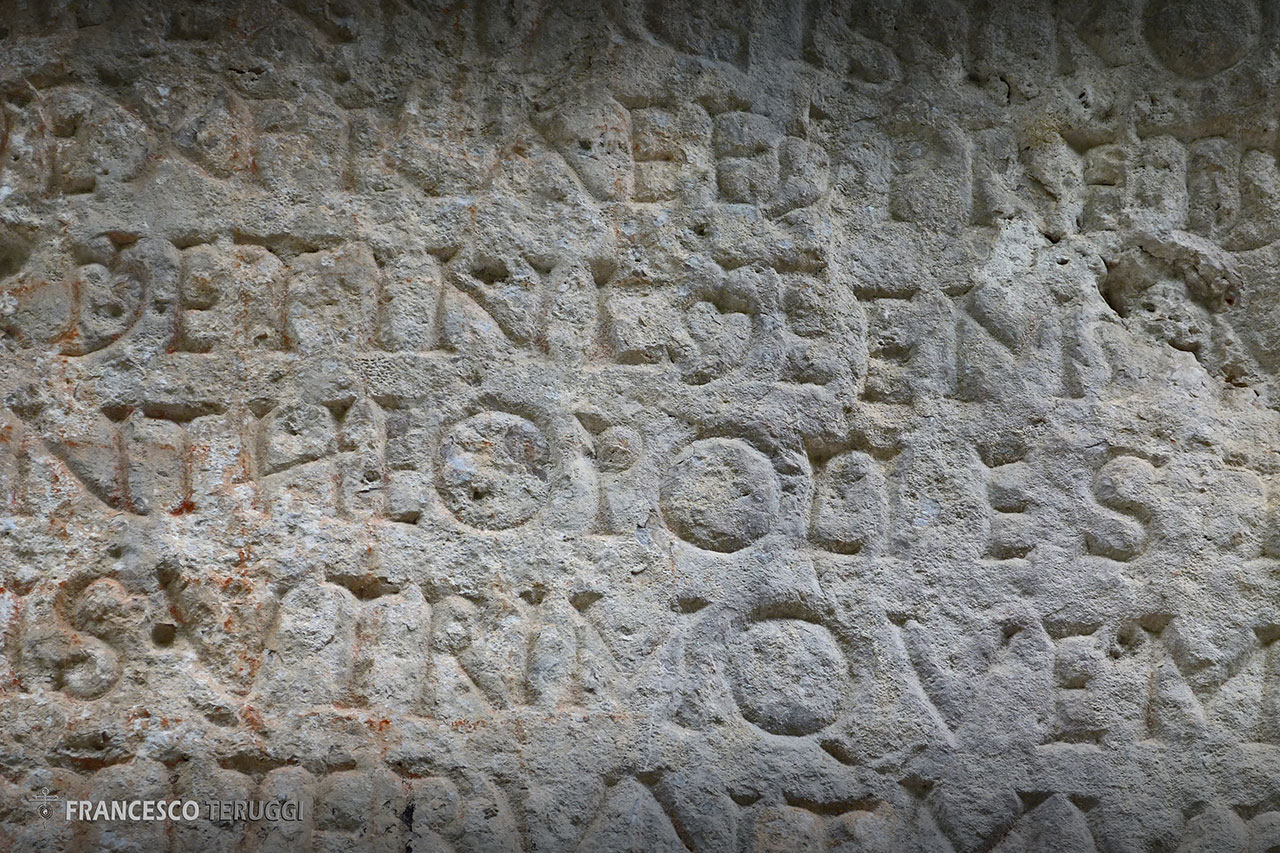

Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.

Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.

Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.

Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.

Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.

A questo punto comincia il mistero di Theopoli.

Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.

La sua magione potrebbe essere sorta non a Chardavon, alle porte del plateau (dove si sarebbero insediati almeno dal XI sec. alcuni monaci agostiniani) ma presso l’attuale Saint Geniez, piccolo paese che conta soltanto 98 abitanti. Saint Genièz-Genesus, mediorientale come l’illustre prefetto delle Gallie, era infatti uno dei martiri più venerati della Gallia meridionale tra il IV e il V secolo. I suoi resti erano sepolti proprio ad Arles e si ritiene che il condottiero possa averne portata una parte fin sul plateau di Dromon, per custodirle nella cappella costruita presso la sua dimora.

Il luogo prescelto si chiamava “Theopoli”, nome riscontrato storicamente soltanto una volta, con la “s” finale e almeno un secolo più tardi, in relazione ad Antiochia di Siria. Distrutta da terremoti e invasioni, come racconta lo storico Malalas, la città era stata ricostruita nel 528 da Giustiniano I con il nuovo nome di “città degli dei” su consiglio di San Simeone Taumaturgo, ma l’aveva conservato per poco tempo. Con l’arrivo degli arabi sarebbe stata ribattezzata Antakiya.

“Theopoli”, invece, non avendo la “s” terminale non può essere un nome riconducibile alla lingua greca e quindi neppure agli scritti di Sant’Agostino. Anzi, il termine “locus” presente nella “pietra scritta” e la perifrasi “locus cui nomen theopoli est” indicano senza dubbio un luogo di culto (la Basilica di Betlemme con la Grotta della Natività ad esempio era detta “locus Betlehem”), la tomba di un santo martire o il centro religioso di un “pagus” (villaggio rurale). “Theopoli” era quindi, come sostenuto da molti studiosi tra cui A. Grenier e W. Seston, più verosimilmente un luogo sacro custodito in armi anziché un’installazione militare.

Ma è certo, così si desume facilmente dalla “pietra scritta”, che il luogo esistesse già prima dell’arrivo di Dardanus il quale, portandovi le reliquie del santo Genesus, l’aveva riconsacrato al dio cristiano e l’aveva trasformato in una vera e propria città turrita con mura e strade di collegamento.

È possibile che il nome originario fosse quello del picco più alto che domina il plateau a nord-est: Theous, toponimo ancora oggi esistente ma di ignota origine, forse celtica e che potrebbe appartenere a una qualche divinità o un nume tutelare. Il prefetto delle Gallie ne avrebbe fatto un neologismo, unendolo al termine greco “polis” per indicare, con un gioco di parole, in Theous-poli(s) la città presso Theous e non la “città degli dei”.

Ma di Theopoli oggi non c’è più traccia, soltanto leggende. Una racconta di un enorme tesoro nascosto tra le montagne intorno al pianoro. Il più grande studioso di questo enigmatico luogo, Roger Correard, sostiene che il tesoro fosse il bottino dei Visigoti trafugato durante il sacco di Roma e poi affidato dai barbari a Dardanus, con il quale intrattenevano buoni rapporti. Che il tesoro sia stato sepolto insieme ad Alarico nella tomba ricavata deviando un corso d’acqua vicino a Cosenza è infatti leggenda, così come è improbabile che possa aver raggiunto Rennes-le-Chateau dove lo cercavano i nazisti.

Fu proprio grazie al prefetto Dardanus che il re visigoto Atatulfo, appena succeduto al cognato Alarico, giunto con le sue truppe in Gallia accettò la sottomissione all’imperatore Onofrio, anziché all’usurpatore Giovino. Mentre la rivolta veniva sedata, i Visigoti furono arruolati per combattere i Vandali e gli Alani che stavano invadendo la Spagna e forse fu in quest’occasione che il tesoro venne affidato a Dardanus e nascosto a Theopoli. Ma Ataulfo morì in battaglia, i Visigoti non tornarono in Provenza e il tesoro non fu mai riscattato.

Intanto, alleati dell’imperatore fantoccio Giovino erano i Burgundi, tribù di origini visigote il cui re Gundicaro stabilì di accompagnare l’usurpatore fino alla Gallia del Sud (Provenza) dove si auto-nominò re delle Gallie. Avendo a loro volta accettato la sottomissione al legittimo reggente Onorio, avrebbero ricevuto, come terra in cui insediarsi, la Savoia.

Gundicaro, Gundikar fu il primo re burgundo a fregiarsi del titolo di Nibelungo. È infatti il Gunther della saga dei Nibelunghi, che risale proprio al IV-V secolo ma non sia sa dove ne come sia stata composta. Può essere il tesoro custodito da Dardanus quello favoloso di cui Gunther, nella saga era entrato in possesso dopo aver ucciso Sigfrido?

Certo è che Theopoli non era stata inizialmente scelta per custodire il tesoro, bensì per altri scopi misteriosi e ormai dimenticati. Se qualche traccia rimane forse può essere rinvenuta nel luogo sacro che ancora esiste ai margini del pianoro, proprio sotto il picco.

La cappella di Notre Dame du Dromon è un semplice oratorio seicentesco con grezzi muri di pietra e malta bruna. La struttura non colpisce l’occhio, ma da sempre il luogo è profondamente venerato, come testimoniano le numerose lastre graffite inserite nella muratura esterna, ex voto dei fedeli che furono benedetti dall’intercessione della Vergine.

I veri tesori sono all’interno. Nell’annesso settentrionale sono ancora visibili i resti di un pozzo cerimoniale lastricato, che richiama quello ben più famoso di Chartres. Si racconta che i lavori di sterro per ripristinarlo si siano interrotti dopo che la terra, in quel punto, presa a picconate, si era messa a tremare.

L’interno essenziale della chiesa, a navata unica con abside, mostra ancora le tracce di un’intonacatura artigianale. La cappella annessa sul lato meridionale è spoglia e l’altare ligneo è ormai in rovina, ma la roccia su cui è costruito il luogo affiora in più punti fino a un metro di altezza come se non ci fosse differenza fra la terra e l’edificio costruito dall’uomo. Alcune linee parallele graffite potrebbero essere atti di venerazione prodotti in epoche remote.

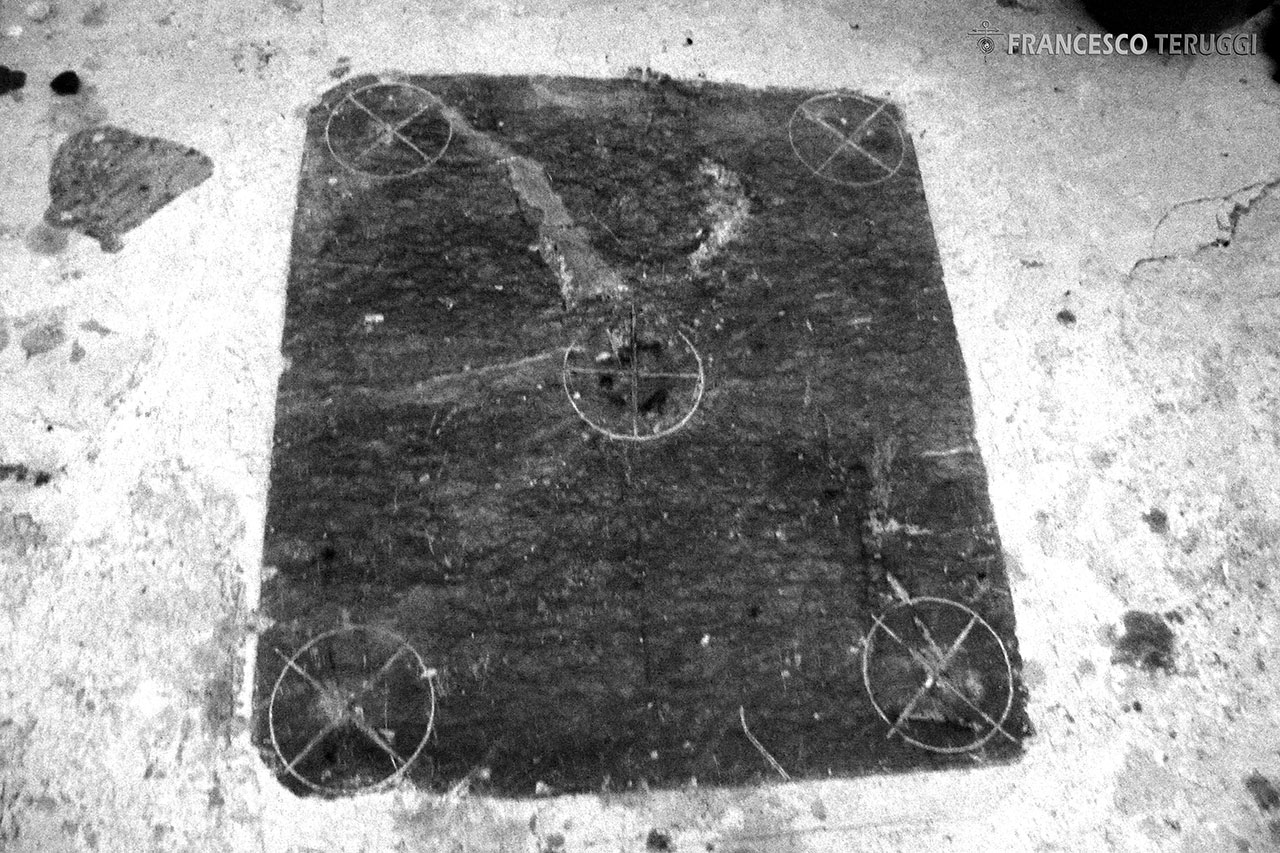

Presso l’abside maggiore, c’è l’immancabile sorvegliante, un viso di stucco quasi nascosto in un angolo che ha i lineamenti insoliti di una divinità con il berretto frigio, forse Mitra o Ganimede. Osserva l’altare, con la sua pietra consacrata, che non ha le consuete cinque croci (al centro e sui quattro angoli), bensì X inserite in cerchi e ruotate in modo da indicare i punti equinoziali e solstiziali, chiaro segno di un intento di natura astronomica e astrologica.

Ma la sorpresa più grande si trova in fondo alla scala intagliata nella roccia che scende sotto la pavimentazione. Qui, fuori asse rispetto alla cappella superiore, si apre infatti un’eccezionale cripta, nota già dal X secolo ma riempita di detriti e riscoperta soltanto nel XVII secolo, unica nel suo genere.

Non c’è un altare; al suo posto erompe invece una grande roccia sporgente, come un ventre gravido, quello della dea-terra, della Grande Madre.

La luce del sole entra ad illuminarla soltanto nei giorni del solstizio estivo, all’alba, attraverso la finestrella sul lato opposto, accuratamente orientata. Nello stesso istante l’altra finestra, laterale, inquadra perfettamente il “polo celeste”, l’Orsa Minore, con la Stella Polare.

Tre colonne romaniche reggono la volta stretta e due capitelli sono scolpiti con motivi enigmatici. Uno presenta sui quattro lati volute che si attorcigliano come fossero nodi, l’altro mostra genitali e teste di toro, spighe di grano e due pavoni.

È un luogo antico, da sempre frequentato con devozione, che è passato attraverso le dominazioni, le religioni, gli editti e le distruzioni, conservandosi miracolosamente intatto.

Quando si scende, ci si sente come spaesati, quasi che il tempo perda significato e ci si trovi in un “altrove” che non appartiene a questo mondo. La roccia attrae ogni attenzione, come una divinità assisa sul trono. La chiamano “Pietra della fertilità”, ma è un nome che non rende merito, onore e giustizia a ciò che dimora nel silenzio di quella cripta.

La presenza, nella cappella superiore, della testina identificata con Mitra o Ganimede, per quanto molto posteriore, sembra suggerire che l’ipogeo fosse un luogo di “incubazione”, pratica non soltanto greca, mediorientale e sarda ma anche celtica che, mediante il “sonno” accanto al simulacro della divinità ancestrale, permetteva di riceverne guarigione e messaggi. L’antica grotta potrebbe dunque essere un santuario druidico diventato poi un antro mitraico dove i numerosi legionari del contingente potevano praticare il loro culto.

La cripta di Dromon ha resistito ai millenni. Nonostante l’editto di Teodosio (380 d.C.) e i successivi decreti, che vietavano qualunque forma di culto e perfino l’accesso ai templi pagani, è rimasta gelosamente custodita dai picchi che sovrastano il plateau. Ha attratto fondazioni monastiche e una chiesa è stata eretta su di essa affinché il culto di questo luogo potesse continuare. Tra i suoi muri e ai piedi della roccia sacra ancora dorme il suo sonno il mistero di Dardanus e di Theopoli.

BIBLIOGRAFIA

Roger Correard, Théopolis. Gite Secret Du Lion, Arqa, 200

Aa. Vv., Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1943

Il sator di Aosta: Saturno Regna!

Questa mia idea ha un inizio semplice: il centro del "sator circolare" della Collegiata di Sant'Orso ad Aosta non c'é un leone e tantomeno la raffigurazione si riferisce a Sansone.

Senz'altro molte volte rappresentazioni con tali caratteristiche (un personaggio a cavalcioni di una fiera nell'atto di spalancarle le fauci), sono state indicate come "Sansone che smascella il leone". Alcune presentano addirittura un titolo riferito all'eroe biblico (a Modena ad esempio). Per lo più si ipotizza una convergenza di miti pre-cristiani ( Ercole e il leone Nemeo) e biblici (Sansone).

Il dettaglio curioso, però, è che né Sansone né Ercole vengono mai descritti nell'atto di "aprire la bocca" al leone. Il primo lo squarta (quindi gli apre il ventre), il secondo lo percuote e poi lo strangola.

Procedendo di particolare in particolare, a Sant'Orso la "bestia", a ben guardarla, del leone ha solo la corporatura e il muso. Le peculiarità del felino "maschio" (la criniera ad esempio) sono assenti. Potrebbe essere una leonessa, allora, ma sul suo capo sono ben evidenti due lunghe corna e la coda è innaturalmente lunga, sembra più un serpente...

L'animale mitico cui più si avvicina è la chimera, così descritta da Omero nell'Iliade (VI, 223-226): "...Era il mostro di origine divina, lion la testa, il petto capra, e drago la coda; e dalla bocca orrende vampe vomitava di foco: e nondimeno, col favor degli Dei, l'eroe la spense...".

Certo, quella di Sant'Orso non è una figurazione classica: manca la testa caprina e il muso da canide, sostituiti da lineamenti leonini e vistose corna. Ma è altrettanto singolare che sia una "presenza" ricorrente ad Aosta: una sua raffigurazione inequivocabile (con tanto di didascalia) fu infatti inserita anche nella pavimentazione del duomo della città (XIII sec.).

La sua nemesi è Bellerofonte, figlio di Glauco. Pare che l'avesse infilzata con la sua lancia dalla punta di piombo la quale, scaldandosi con il fuoco delle fiamme che erompevano dalle fauci del mostro, si sarebbe sciolta colando nella sua gola fino a soffocarlo. La strana "lama" triangolare su cui la veste dell'eroe, a Sant'Orso, sembra essersi impigliata lo identificherebbe proprio con il nobile di Efira.

La lotta con il mostro è incorniciata da un triplo cerchio. In quello mediano scorrono le lettere del quadrato magico". La croce che separa l'inizio e la fine dell' "acrostico" si trova proprio sopra alla testa dell'eroe. Il palindromo rotas-sator alla destra e alla sinistra della croce, finisce così per identificarsi con il nome proprio del personaggio sottostante.

Sator è Saturno (Saturno da satus, "semenza" e sero, "seme"). Ma anche saturare (saziare). La preziosa informazione, sulla quale non ci si sofferma mai troppo, la regalò al mondo suo malgrado il noto esoterista Samuel Liddel MacGregor Mathers già nell'Ottocento, nella pur scarsa traduzione del quattrocentesco “The Sacred Magic of Abramelin the Mage”, in cui senza indugio identifica l'enigmatico nome con il dio-pianeta.

Ora l'immagine sembra farsi più nitida: è Saturno che "apre la bocca" alla chimera, la "invita" a sputare, a rigurgitare qualcosa. Sulla natura saturnina di Sansone e di Ercole esistono diversi studi...

Astrologicamente Saturno è il maestro del Capricorno, il suo "governatore" e la chimera con le corna caprine e la coda serpentiforme (il serpente che vive nell'acqua?) ricorda molto tale segno zodiacale.

Le membra leonine ne sottolineano la potenza (il tema è perfettamente rappresentato dalla XI carta dei Tarocchi), l'energia che da essa si sprigiona: Saturno è l'unico che può “tenerle aperta la bocca” e quindi gestire tale forza, senza pericolo.

Il sesto pianeta era nell'antichità (prima della "scoperta" dei tre pianeti "moderni") il più esterno del sistema solare. Il suo particolare moto di rivoluzione intorno al sole è di 28 anni terrestri (7 x 4). Ogni anno si sposta di circa 7° sull'orizzonte e ogni 7 anni di circa 49°. Gli antichi astrologi ritenevano che il "ciclo di Saturno", suddiviso in settenari fosse il ciclo celeste fondamentale, quello che (essendo il più esterno di tutti) regolava tutti gli altri. I cerchi, sei in totale (Saturno è il sesto pianeta per distanza dal sole), che contornano l'enigmatica immagine di lotta a Sant'Orso, forse richiamano proprio l'idea dei cicli cosmici... così si spiegherebbe anche la particolare disposizione ad anelli concentrici del Sator dell'abbazia templare di Valvisciolo (LT).

L'identificazione copta e bizantina dei cinque termini del quadrato del Sator con le Cinque Piaghe (o con i nomi propri dei Cinque Chiodi) di Cristo, fornisce un ulteriore spunto. Quattro sono "periferici" (le due mani, la ferita dei piedi e quella del capo causata dalla corona di spine), una è centrale (la ferita del costato): non è difficile immaginarsi una ruota definita proprio dal chiodo centrale (il mozzo) e da quattro punti sulla circonferenza che definiscono i due assi di una croce.

Saturno è un'allegoria del piombo da trasformare in oro di cui favoleggiano alchimisti, ma è anche il piombo del filo del muratore (il sole), che fornisce la misura.

Perciò è detto "aratro": il solco che traccia è quello in cui poi si ordineranno i semi della vita. Ma quel solco è anche la divisione fra la vita e la morte, il taglio netto del tristo mietitore.

"Saturno, l'aratro, governa i cicli della vita".

Questa forse è la più semplice traduzione del celeberrimo quadrato magico. L'aratro è la scansione del tempo. Più precisamente: "Saturno con il suo ciclo (tempo) regge (governa) i cicli della vita (dell'esistenza universale)".

Nel Sator circolare di Aosta, Saturno tiene il Capricorno: poiché questo è il primo segno zodiacale dopo il Solstizio Invernale (il momento in cui "il sole muore"), Saturno, che è il suo pianeta "maestro", è il "regolatore" di tutto ciò che ri-nasce.

Gli elementi che contornano Saturno al governo del Capricorno, sono la "quadratura del cerchio". I quattro animali agli angoli, anziché essere i quattro emblemi degli evangelisti (leone, uomo alato, toro, aquila, ovvero Marco, Matteo, Luca e Giovanni), sono creature mostruose, di un ordine diverso.

Il "piccolo leone" e l' "uomo in bocca al pesce" sono rispettivamente la costellazione zodiacale del Leone e dell'Aquario (astrologicamente equivalgono alla posizione in cui Saturno è in Esilio e in Domicilio), mentre il "drago" e l' "aquila a due corpi" sono i due segni zodiacali che precedono il Toro (Luca) e L'Aquila/Angelo (Giovanni). Corrispondono all'Ariete e alla Bilancia e sono, di nuovo, due posizioni chiave di Saturno, Caduta ed Esaltazione!

Insieme rappresentano i quattro momenti cruciali del ciclo di Saturno.

Ma non finisce qui. Le gambe di Saturno a cavalcioni della chimera sono di un color rosso mattone piuttosto acceso, come se l'autore avesse voluto evidenziarvi un particolare senso. Fin dai tempi di Sparta la gamba piegata all'altezza del ginocchio è un simbolo di forza, di dominio e insieme di appartenenza sociale.

Le due gambe rossastre e piegate ad angoli diversi del Sator di Sant'Orso sono in qualche modo collegate, tramite il medesimo colore, al collo (la testa) dell' "aquila a doppio corpo" e con la pinna caudale (i piedi) dell' "uomo inghiottito dal pesce". Le gambe sono dunque il doppio ritmo che collega la testa ai piedi: un richiamo alla ciclicità e alla doppia spirale del tempo, di cui Saturno è ìl fulcro.

Per calcolarne la posizione in cielo è sufficiente osservarlo in rapporto all'Orsa Maggiore, detta appunto Aratro e "trainata" dai Septem Triones, i sette buoi che sono le sue sette stelle maggiori.

Perfino lo spiritualista russo Gurdjieff nei suoi libri potrebbe averlo citato come signore del tempo, anagrammandone la qualità di "arepo" (aratro, solco) in "(h)eropa(s)".

Saturno è il "Signore del Mulino (del cielo)", l'antico dio arabico Hubal, che dimora nel pozzo presso la Ka'aba. La Pietra Nera incastonata nel luogo più sacro della Mecca è essa stessa Saturno. Egli è dunque la "pietra angolare", l'origine e misura di ogni cosa.

È il mesopotamico Enki-Ea e l'egizio Ptah, gli dei creatori. Ed è anche il mitico Imperatore Giallo orientale, "inventore" della medicina cinese e di tutte le arti ad essa collegate.

Nella mitologia celtica è Fearn-Foroneo, detto Bran-il-Benedetto, la testa oracolare che restituisce responsi e vaticini, poiché conosce il passato e il futuro.

Ma Saturno è il "tempo" dei pagani. Perciò fu nascosto sotto il pavimento della collegiata di Sant'Orso (sorgeva forse su un tempio dedicato al dio Sator?), ma non dimenticato.

Sulla sua testa (quella di Adamo, il Golgotha) il Cristo piantò la sua croce, spodestandolo. La vita però aveva bisogno di lui. Come i "celti" percuotevano l'ontano a lui caro cantando "vieni fuori dalla tua pelle!", così il Crocifisso lo privò della sua, gli mise in mano un coltello al posto della falce/aratro e gli diede il nuovo nome di Bartolomeo.

Perfino il curioso rituale del "passar sotto l'altare" nella cripta della chiesa, richiama nella sua ciclicità il trascorrere del tempo e di conseguenza una qualche usanza per "annullarlo". Si dice che si tratti di un "rito di fertilità". Ma, poiché, il complesso sorge su una antichissima e assai vasta necropoli, sembrerebbe piuttosto indicare una volontà diversa: rivolgersi al tempo-Saturno per "trascorrere", "passare attraverso" e procedere verso la "rinascita"...

Conoscere i ritmi di Saturno, il ciclo che è alla base di tutti i cicli e che tutti li governa, come l'anello dei romanzi di Tolkien, è anche l'inizio di un cammino di conoscenza.

Il Quadrato del Sator, perciò, forse non era un qualche simbolo di potere o un talismano miracoloso, bensì il segno di appartenenza di quelli che, quel cammino, decidevano di intraprenderlo, che fossero streghe silvestri (che lo chiamavano Cernunno), probi viri romani o prodi cavalieri Templari.

Era il sovrano della Festa dei Folli, che intonando "il Canto dei Cervi" invitava i sudditi al sollazzo, così come già era accaduto molti secoli prima durante i Saturnalia. Così, le differenze, ritualmente si annullavano in ricordo della vita terrena di Saturno: "Orfeo ci rammenta che Saturno visse apertamente sulla terra e tra gli uomini" (frammento orfico).

I rilievi hanno evidenziato come il mosaico del Sator sia stato ricavato (nel XIII secolo) sopra e al centro del vano funerario più importante dell'intero complesso. La nicchia era confinante con la parete della cripta ancora visibile attraverso un muro in cui erano ricavate tre finestrelle opportunamente polarizzate: due monofore (plus e minus) e una bifora centrale (neutro), che consentiva di "vedere", almeno simbolicamente, i "corpi santi". Quali ossa ospitasse esattamente non si sa. Il complesso è da sempre intitolato ai santi Pietro e Orso. Che quest'ultimo giacesse sotto al Sator, quasi a farne le veci?

Questo studio è disponibile in formato pdf su Academia.edu

BIBLIOGRAFIA

Cammilleri, Rino, Il quadrato magico, Rizzoli, Milano, 1999

Chevalier, Jean e Gheerbrant, Alain, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 1999

De Santillana, Giorgio e Von Dechend, Ertha, Il Mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 1983

Granatelli, Rosella, Del Latercolo Pompeiano, Simple, Macerata, 2010

Graves, Robert, La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 2009

Guarducci, Margherita, Il misterioso “Quadrato Magico”, l'interpretazione di Jérome Carcopino e documenti nuovi, in Rivista di archeologia classica, XVII, Istituto di Archeologia dell'Università di Roma, Roma, 1965

Iannelli, Nicola, Sator - Epigrafe del culto delle sacre origini di Roma - la genesi e il significato del quadrato magico svelati nella teoria della correlazione astronomica, Bastogi, Foggia, 2009

Perinetti, Roberto e Pasquini, Laura, Il mosaico del coro della chiesa dei santi Pietro e Orso ad Aosta, in Actes du IX Colloque de l'Association Internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique (AIEMA), Roma, 6-11 novembre 2001, éd. H. Morlier, Roma 2005

Varchignoli: orti del cielo, giardini di gioia

Salendo la stretta strada che da San Bartolomeo penetra nella valle Antrona, laterale dell'Ossola, si incontrano quasi subito piccoli borghi aggrappati alla montagna che una volta erano abitati da vignaioli.

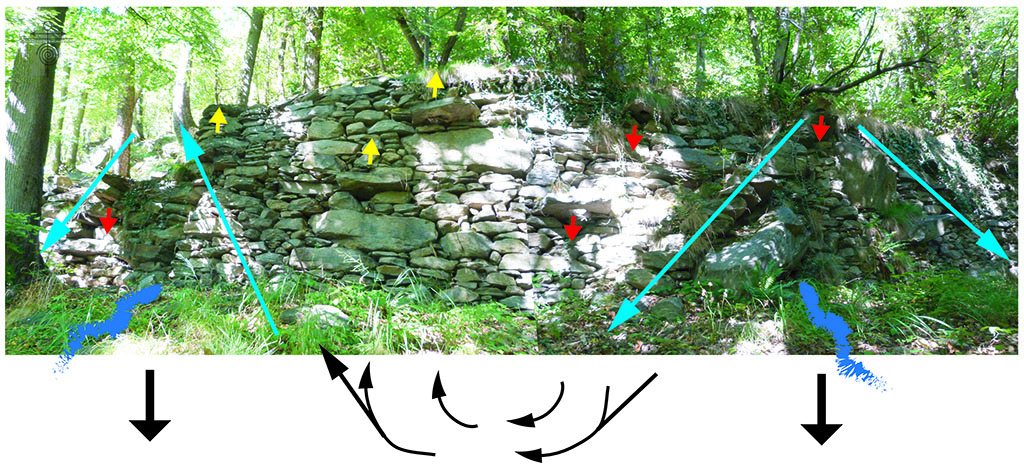

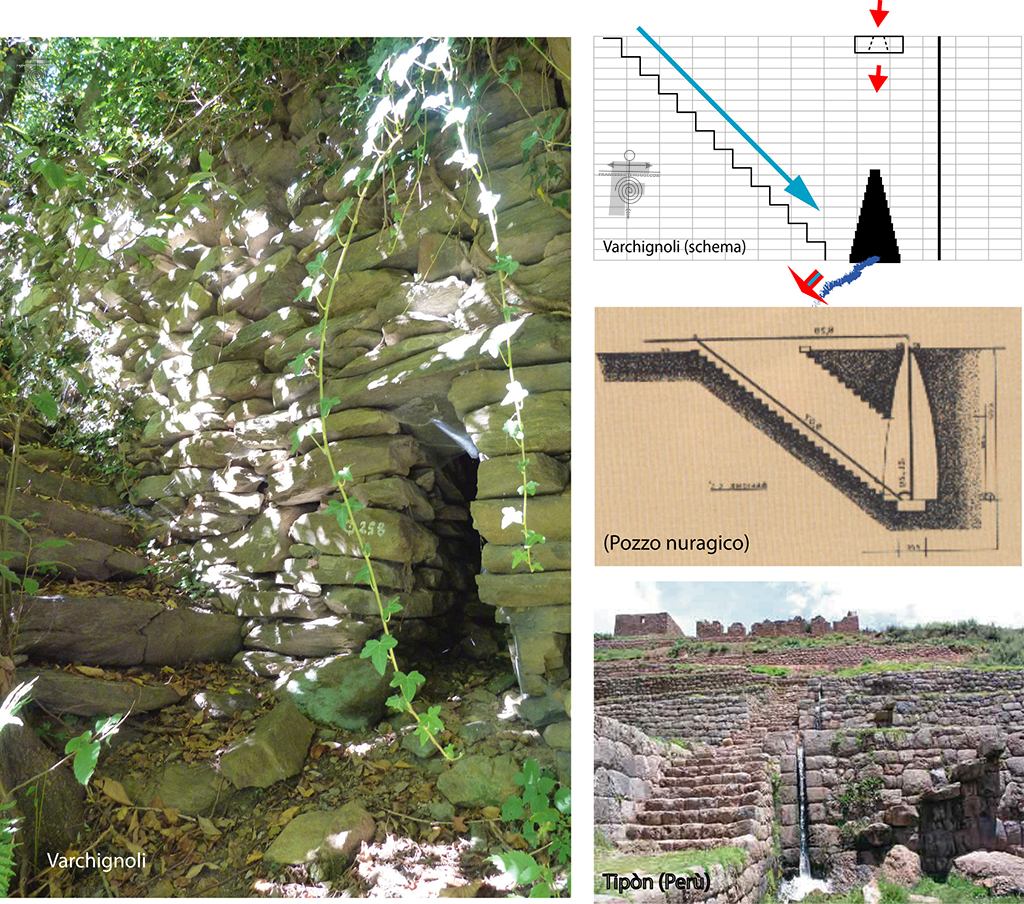

Gran parte del declivio montuoso è stato trasformato, in tempi passati, in terrazze delimitate da poderosi muri a secco, nei quali si aprono decine di ambienti di ignota destinazione e sotto i quali scorrono canalizzazioni d'acqua.

Solo negli anni '80 e '90, però, gli studiosi si sono accorti che l'intera struttura era molto più antica di quanto si pensasse. È un piccolo tesoro di mura megalitiche, buie camere sottofascia e strutture riferibili ad attività agricola, che potrebbe essere stato concepito almeno dieci o venti secoli prima di Cristo.

“Io, Assur-na¯sir-apli,

non smetto di cogliere frutti

nel giardino della gioia”

(stele di Assurbanipal)

A cosa poteva servire? Poiché fino a poco tempo fa, a Varchignoli si coltivava la vite, che cresceva proprio su alcuni di quei terrazzamenti e veniva fatta correre su pali tenuti dai “palanghér”, la spiegazione che gli studiosi hanno dato é, appunto, che già millenni fa l'uomo svolgesse la medesima attività. Tale conclusione è però non più che un'ipotesi. Per loro stessa ammissione, infatti, se fosse vero, l'apparizione della viticoltura a Varchignoli sarebbe avvenuta con un difficilmente spiegabile “rilevante anticipo sui tempi”.

Sorvolando sull'inevitabile e deplorevole abbandono in cui versa il sito (dopo gli iniziali interventi e la costituzione di un piccolo museo, la comoda incertezza che erode l'autorevolezza e l'indolenza atavica che affossa ogni slancio hanno avuto la meglio!) molti sono i dubbi e le domande che rimangono aperti. Ma più di questo non sembra possibile dire, a meno che futuri ritrovamenti offrano nuovi spunti.

Casa de' Conti (Varchignoli): nicchia con copertura a tòlos (probabile tomba)

usata come "inceneritore" per gli sfalci del bosco

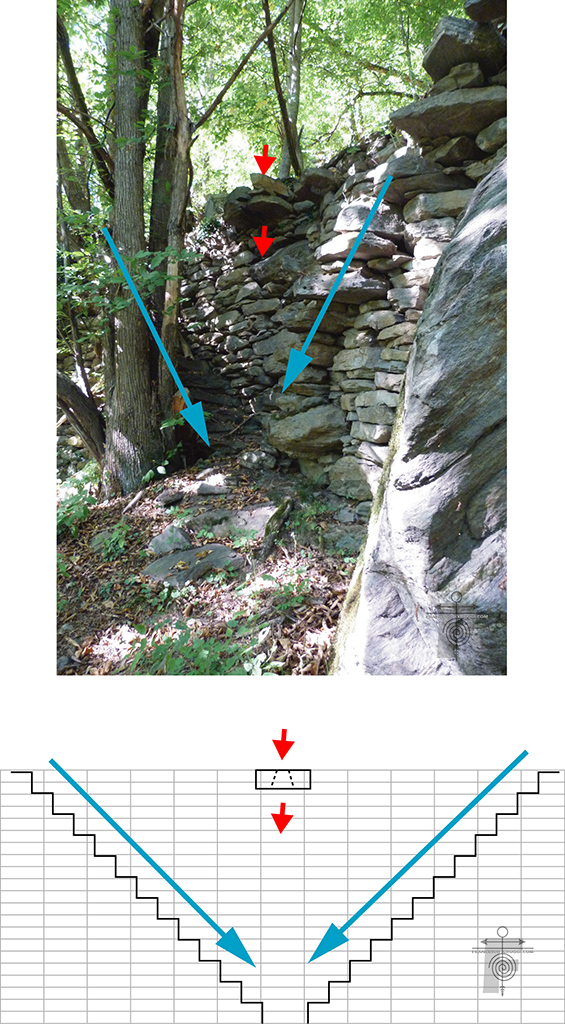

Così, non si riesce ancora a motivare le conoscenze dei suoi realizzatori, la particolare localizzazione dell'insieme o la presenza e l'utilità delle camere sotterranee, che hanno manifestamente un aspetto “cultuale”, oppure ancora delle innumerevoli doppie-scale monumentali addossate ai muri o da essi emergenti, visibilmente in esubero rispetto alla reale necessità di spostarsi da una balza all'altra e di solito affiancate a formare doppie scalinate opposte convergenti o divergenti.

Invero, se ci si perde per un po' tra le balze terrazzate, respirando l'aria umida che fluisce dalle vetuste condotte idriche ormai prosciugate e sostando in silenzio accanto alle mura poderose, il sospetto che non si tratti di un semplice impianto agricolo, alla fine viene.

Da buon curioso ma “non addetto ai lavori” dopo ripetuti pomeriggi in solitudine trascorsi a Varchignoli, mi sono fatto “la mia idea”, attingendo alla mia povera sensibilità. E qui umilmente, come sempre, la propongo.

Cardine di tutto l'insieme, sembra siano i “palanghér”, null'altro che fori praticati in una lastra orizzontale di pietra lungo i muri di pietra, in modo da inserirvi la base di un palo, fatta poi appoggiare su una mensola al di sotto, o fissata con cunei. Sui pali si poteva poi far crescere la vite. E non solo quella. Almeno è così che fin dal medioevo la coltivazione viticola si sarebbe sviluppata.

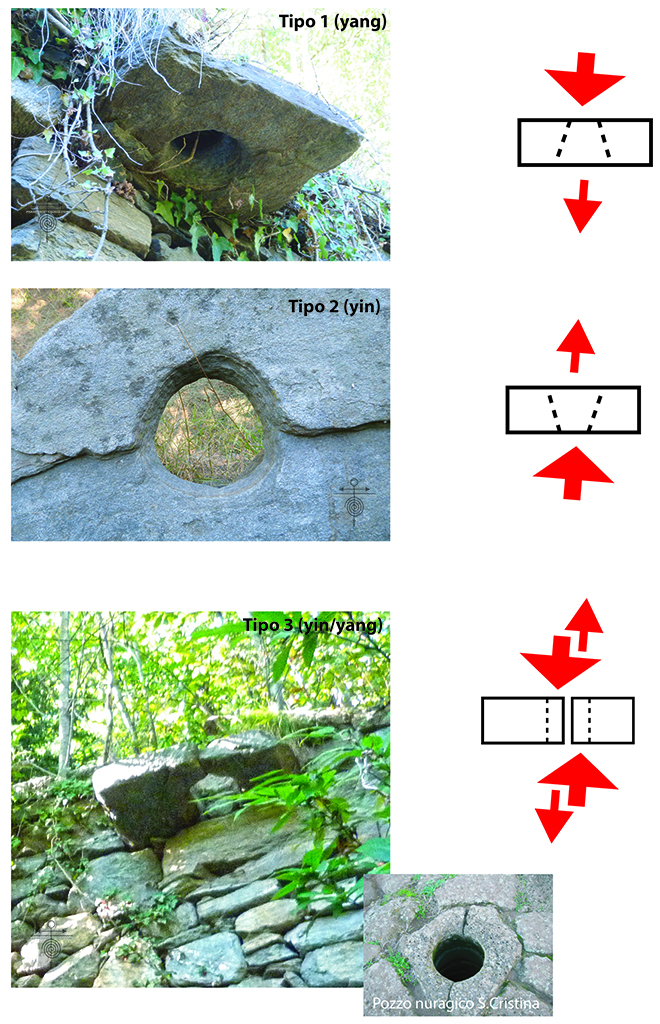

Sembra che esistessero due tipi di “buche da palo”: quello più antico formato da due metà avvicinate, come fosse una tenaglia; quello più “moderno”, a foro unico praticato in una pietra piatta.

Ho guardato bene... i tipi potrebbero essere invece tre, se non quattro. I palanghér a foro unico, infatti, presentano spesso curiose (e oserei dire “volute”) svasature del foro, più aperto a volte verso il basso, a volte verso l'alto.

Sono insomma “polarizzati”, come se dovessero raccogliere qualcosa dal basso (o dall'alto) per convogliarlo (e addensarlo filtrandolo) dalla parte opposta. Lo stesso può dirsi del “tipo vecchio” in cui le due “braccia” sono sempre dissimili per dimensioni.

E quando capita di scorgere diversi di questi dispositivi, ad altezze differenti e polarizzazioni varianti, la mente li riconosce intuitivamente come una sorta di enorme “tastiera”, fatta per suonare suoni invisibili e soavi.

Posizionati sulla verticale della bocca di una canalizzazione, ai piedi di una delle scalinate ad aggetto lungo i muri, poi, paiono proprio comporre la sezione longitudinale di uno di quegli incredibili pozzi sardi, con un piccolo buco svasato sulla sommità, quasi un invito al Cielo a “buttarsi in acqua” passando da quello stretto foro.

E le scale... le scale... troppe, ridondanti e disagevoli. Lo spazio per scalinate più ampie e sicure non mancava di certo! Sono quasi sempre a coppie, divergenti o convergenti secondo la necessità. Di nuovo i paralleli con altre culture non mancano. Pare di vedere l'interno del meraviglioso pozzo Chand Baori ad Abhaneri, nel Rajastan, risalente al VII secolo. L'invaso circondato da scale divergenti/convergenti consente di raggiungere l'acqua sul fondo, che le scalinate rendono “nettare della gioia” (come la dea cui il pozzo è dedicato).

C'é anche un particolare sito a una manciata di chilometri da Cuzco, in Perù, che fa il paio con Varchignoli. Fu ricavato terrazzando una conca a Tipòn. Non si sa con certezza quando. Doppie scale punteggiano le mura di contenimento e le acque incanalate dalle sorgenti della montagna vi scorrono accanto. Di nuovo, in questo caso, i gradini ad aggetto non paiono avere un'effettiva funzionalità, anche in considerazione della presenza di ben più comode scalinate frontali che collegano i terrazzamenti. Anche di Tipòn si dice che fu un'installazione ad uso agricolo.

L'immagine più vivida che queste doppie scale richiamano è però quella dei fregi sopra gli ambienti trogloditici della meravigliosa Petra, in Giordania. Nella capitale dei Nabatei, per molto tempo fiorente e strategico snodo commerciale del medioriente, la decorazione sul fronte delle case sembra fosse un'indicazione imprescindibile dei suoi occupanti. Dicono gli archeologi che, in città, case e tombe di oriundi egizi fossero sormontate da piramidi, mentre le doppie scale incoronassero le case e le tombe dei Nabatei: la doppia scala convergente indicherebbe le sepolture, mentre la variante divergente le abitazioni o comunque ambienti riservati ai viventi.

Così, a distanza di migliaia di chilometri e di anni da Varchignoli, ricompaiono gli stessi simboli polarizzati: le scale divergenti a indicare “vita” e quelle convergenti l' ”altro mondo”. Ma a Petra è per lo più l'unica traccia che si può seguire per tentare di collocare le grandiose facciate scolpite nella roccia rosata e le camere che custodiscono.

Anche a Varchignoli non esiste un'indicazione chiara e valida del motivo per cui numerose camere furono ricavate sottofascia. Diverse per dimensioni, impianto e tipologia costruttiva, presentano coperture megalitiche realizzate con lastroni (forse già presenti e sotto i quali furono ricavate), con lastre e pietre più piccole oppure “a tòlos”, una sorta di “cupole” ante-litteram spesso adottate per gli ambienti di sepoltura. Ciò farebbe propendere per un uso “cultuale” almeno di alcune.

In certi casi internamente sono state ricavate “panche” la cui funzione è ignota, oppure nicchie.

Per parte mia, ho constatato quanta perizia sia stata messa nelle loro impostazione e non solo nella loro costruzione. Se, dunque, nulla fu “fatto a caso”, l'orientamento, le dimensioni, la tecnica, lo stile potrebbero rappresentare validi indizi sulla loro reale funzione.

Una delle più ampie, quella contrassegnata con i numeri di rilevamento 171-172 (località “Valin Bianch”), è comodamente raggiungibile dalla parte più occidentale del muro in cui è ricavata, confinante con terrazzamenti piuttosto ravvicinati e larghi, anche se crollati. In posizione opposta, dove il muro è più elevato c'é l'immancabile scala discendente in direzione dell'ingresso.

Il muro in cui si apre la camera non è rettilineo, bensì curvo: una doppia curva studiata, come quella di certi “oranti” rinvenuti nei pittogrammi rupestri della Balma dei Cervi in Valle Antigorio, non lontano da qui.

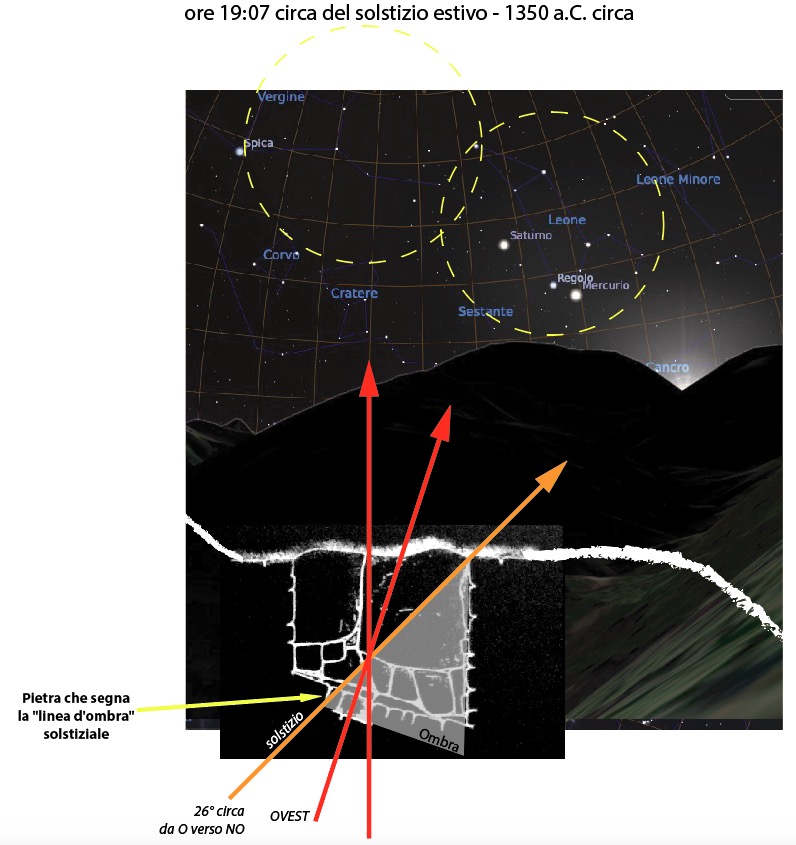

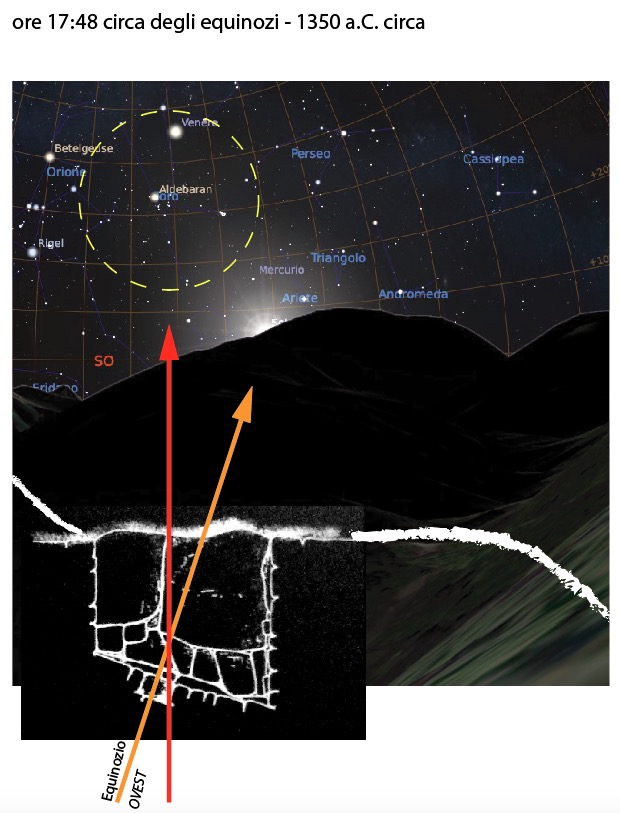

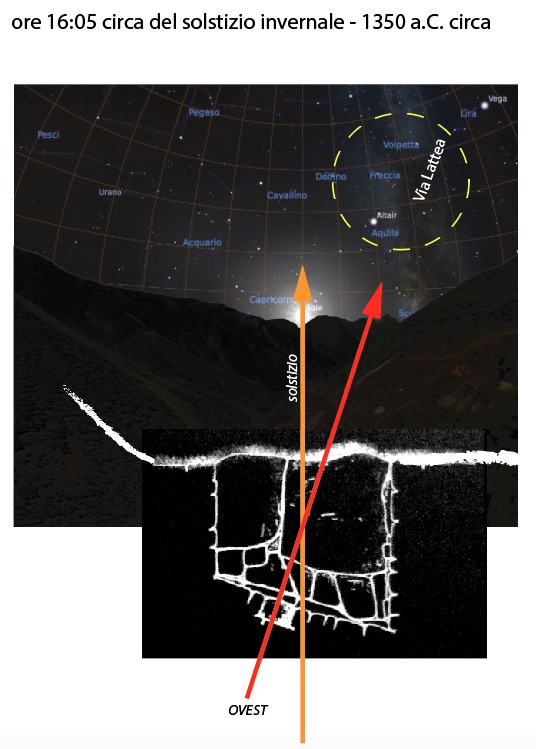

e ci si pone a questo punto con le spalle all'ingresso della camera, si nota subito un particolare: è orientata perfettamente verso il punto in cui il sole scompare dietro le montagne al tramonto del Solstizio Invernale (21 dicembre).

La parete di fondo però é inclinata, si rivolge ad un punto diverso, l’ovest, che la cima più alta del panorama contrassegna perfettamente e che corrisponde al tramonto equinoziale. 26° circa più a nord-ovest il sole tramonta al Solstizio Estivo, disegnando, a partire da alcuni gradi a nord dell’ovest un cono d’ombra nella camera, che si estende fino all’unica pietra infissa verticalmente nella parete di fondo.

Al tramonto Solstizio Invernale mentre la “bocca” inquadra il punto in cui il sole viene occultato dalle montagne (stagliandosi sul Capricorno), la via lattea, in verticale sulla direzione ovest si “riflette” sulla pietra infissa verticalmente nella parete di fondo.

Al tramonto Equinoziale mentre Il sole, stagliandosi sull’Ariete, si riflette sul fondo della camera e la “bocca” indica la costellazione dell’Aquario.

Al tramonto del Solstizio Estivo, infine, la parete di fondo inquadra la costellazione del Leone, mentre la “bocca” abbraccia la Vergine.

Così accadeva nel 1350 a.C. circa, la data approssimativa nella quale secondo gli studiosi, sarebbe stato costruito in complesso di Varchignoli.

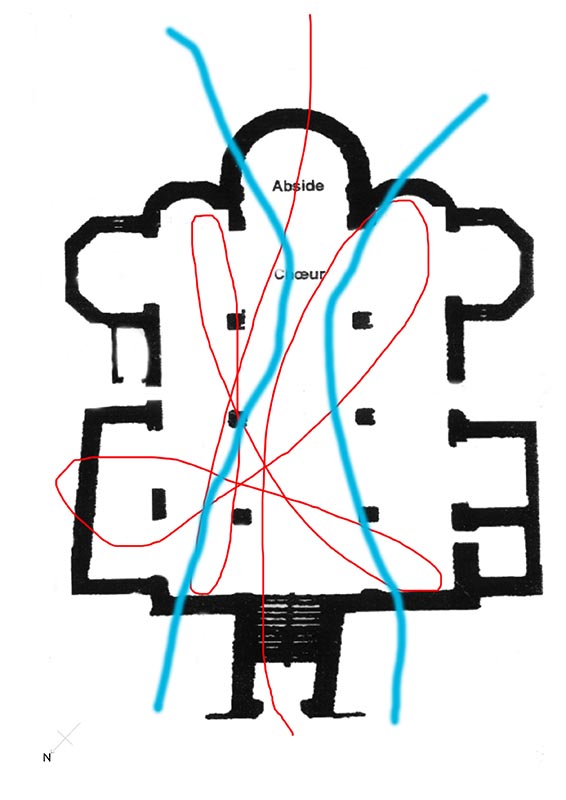

La mia ipotesi è che, perciò, questa struttura (e di conseguenza anche le altre) sia una “camera di risonanza” attraverso cui richiamare, condensare e avvicinare una certa porzione zodiacale del cielo alla terra. Ciò non contraddice l'idea che Varchignoli possa essere nato come impianto agricolo, piuttosto riveste di una nuova importanza i frutti della terra che qui si coltivavano.

Se la mia ipotesi è corretta, qui non si coltivava soltanto la vite. Inoltre, se erano importanti i periodi di semina individuabili attraverso i movimenti solari (le camere funzionavano forse anche come “orologi”) e probabilmente anche lunari, altrettanta importanza dovevano avere i legami di ciascuna specie seminata con il rispettivo “maestro” celeste e il corrispondente “nume” ipogeo.

Di tali misteriose associazioni, che potremmo impropriamente definire “astrologiche” in effetti qualche traccia documentale si è trovata. Il controverso “La Dea Bianca” di Robert Graves, ad esempio, mal compreso da molti e travisato da molti altri, ne è un notevole compendio.

Forse Varchignoli e le aree circostanti erano un insieme unico e altamente organizzato, suddiviso in aree delle giuste dimensioni, in cui era presente il “richiamo” a una precisa parte del cielo e nella cui terra veniva seminato il vegetale che si riteneva corrispondervi.

L'acqua pura sapientemente incanalata vivificava il suolo, scale e “palanghér” (almeno quelli che non sostenevano nulla) aumentavano l'effetto, ricomponendo gli eccessi e riequilibrando i difetti.

Così, i frutti della terra diventavano “pomi d'oro”, cibi celestiali, il nutrimento da offrire agli dei.

Alcuni ambienti sotterranei non è escluso fossero destinati alla sepoltura dei custodi di quel luogo che, in tal modo, avrebbero potuto continuare a vegliarlo anche dall'aldilà. Altri ambienti infine, potevano essere “di riequilibrio” per gli esseri umani sullo stesso principio di corrispondenza fra gli astri e i diversi “tipi” umani.

Forse Varchignoli era simile ai leggendari “giardini pensili di Babilonia”.

“L’acqua incanalata scendeva dall’alto fino ai giardini; i viali sono odorosissimi, le cascatelle brillano come gli astri del cielo in questo giardino di delizie. I melograni, coperti di grappoli di frutti come la vite di uva, ne aumentano il profumo. Io, Assur-na¯sir-apli, non smetto di cogliere frutti nel giardino della gioia...”. Così si legge nella stele di Assurbanipal.

I giardini babilonesi, avevano anche un altro nome: “Al suo palazzo egli fece ammassare pietre su pietre, fino ad ottenere l’aspetto di vere montagne, e vi piantò ogni genere di alberi, allestendo il cosiddetto «paradiso pensile»”.

Erano un “paradiso” in terra, un giardino di delizie riservato ai re, agli dei e agli eroi, come quello delle Esperidi.

Forse lo era anche Varchignoli.

Questa ricerca è disponibile in pdf su ACADEMIA.EDU

BIBLIOGRAFIA:

AA.VV., Megalitismo in Ossola?, Atti del convegno, in Oscellana XX, Domodossola, 1990

Bertamini, Tullio, E dalla pietra il vino, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Bianchetti, Gian Franco, Varchignoli: il contatto con le origini, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Caramella, Pierangelo e De Giuli, Alberto, Archeologia Alto Novarese, Antiquarium Mergozzo, Mergozzo, 1993

Chevalier Jean e Gheerbrant, Chevalier, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 1986

Copiatti, Fabio e De Giuli, Alberto, Sentieri antichi. Itinerari archeologici nel Verbano, Cusio, Ossola, Grossi, Domodossola, 1997

Copiatti, Fabio, De Giuli, Alberto, Priuli, Ausilio, Incisioni rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola, Grossi, Domodossola, 2003

De Santillana, Giorgio e Von Dechend, Hertha, Il mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 1983

Gaspani, Adriano, Astronomia e antica architettura sull'arco alpino, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009

Graves, Robert , La Dea Bianca, Adelphi, Milano, 1992

Negri, Paolo, Varchignoli: l'affermazione del megalitismo in Ossola, in Oscellana, XXIII, Domodossola, 2003

Piana Agostinetti, Paola, Il vino dei Leponti. Ipotesi sull’inizio della coltivazione della vite nelle Alpi Centrali, in Oscellana XXIII, Domodossola, 2003

Il volto della luce

Chi è la Signora delle Rocce? Così viene chiamato nel 1052 il nume tutelare di un remoto villaggio dell'alta Provenza, la cui dimora sorge tra i bastioni a picco sul minuscolo centro abitato.

Cinque fonti di acqua pura sgorgano da sempre nella stretta valle del ranvin d'Anguire e si gettano in uno dei torrenti che danno vita al meraviglioso spettacolo naturale delle Gorges Du Verdon, non prima però di aver alimentato le fontane e i lavatoi del paese, zampillando qui e là tra le case accarezzate dal sole.

Il mio nome è Signora dal Bel Viso (incarnato)

il mio nome riespande la luce.

Chi viene verso questa soglia è colui che desidera luce

Reperti vecchi di 30.000 anni raccontano che l'uomo già saliva a rendere omaggio e supplica a quell'antica dea in epoche così remote da non esser più ricordate. Millenni più tardi, nel V secolo, ai tempi di San Fausto e di Sidonio Apollinare, esisteva un tempio, tra queste pareti di roccia.

Lì, dove si levava un altare della terra, ne fu alzato uno nuovo alla Vergine e al suo volto, al viso benevolo e scintillante di luce che essa mostra al nobile pellegrino, giunto ad onorarla. La chiesa viene già citata nel 1009, nell'atto di donazione firmato da tale Rostaing. Nel 1052 si insediano a Moustiers alcuni canonici regolari provenienti dall'abbazia di Lerìns. Meno di cinquant'anni più tardi, il signore del borgo, Guillame e la sua sposa Adelais cedono ai monaci la chiesa detta di «Santa Maria dell'Annunciazione sotto il nome di Roca», insieme a tutti i loro averi nel «Castello Monasterii».

L'intitolazione «in Roca» pare sia stata decisa addirittura da Carlo Magno. Il ritrovamento nei dintorni del paese di una villa di epoca carolingia, sembra avvalorare la leggenda.

Il pellegrinaggio a questo straordinario santuario, così prodigo di miracoli, ben presto diventa uno dei più importanti della Provenza e oltre. Viandanti di ogni rango, ceppo e classe attraversano le foreste dell'entroterra sud-orientale della Francia per recarsi alla prodigiosa cappella. Giunti al paese salgono faticosamente la stretta mulattiera tra le rocce, accompagnati soltanto dallo scrosciare delle acque del ranvìn e infine l'avvistano.

Austera nelle sue forme romaniche e gotiche insieme, con il suo alto campanile (22 metri) ornato da un grande orologio, la cappella attende nel silenzio i pellegrini e i bisognosi. Hanno sostato brevemente in paese e pregato nella chiesa parrocchiale, hanno chinato umilmente la testa ai piedi di Santa Filomena, «quella dei prodigi impossibili», che custodisce l'accesso al sacro recinto del «Belvolto» e ora sono al cospetto della Vergine luminosa, il cui figlio li attende a braccia aperte sopra l'arco di ingresso.

La chiesa e la cappella sono parte di un unico disegno vitale. La cappella, lassù tra le rocce, è il frattale energetico del vallone stesso. Come due bastioni, che paiono piedi, uno un po' più avanti ed uno un po' arretrato, ne custodiscono l'ingresso, così due alti cipressi svettano davanti al portale della cappella. La scalinata li avvolge, ma non li tocca, come se fossero lì da sempre, da molto prima che i gradini fossero messi in opera. Diceva Confucio che «gli yin piantavano cipressi presso gli altari della Terra».

Oltre i 12 gradini, l'ingresso è asimmetrico rispetto alla scalinata e ai due cipressi, così come la vallata procede curvando verso la montagna. Sei archi, con profili alternativamente spigolosi e tondeggianti, in un preciso ritmo di polarizzazione, attraggono il pellegrino verso la porta.

L'interno è grigio e austero, la volta alta e sfuggente, il transetto solo accennato. L'altare - oggi coperto da un paramento barocco rivestito d'oro - è lontano, quasi soffocato nella luce crepuscolare, come un baluginio in fondo a una galleria. Avvicinarsi alla madre «graziosa» è arduo, pesante, come risalire la corrente di un fiume in piena. Poi, finalmente al cospetto della madre antica, è impossibile reggere il suo sguardo e sostare proprio di fronte ad essa. Tale è la sua immane potenza, tale è la vita che da lei sgorga, da essere insostenibile per l'uomo. Solo ai bimbi che nascevano già morti era concesso. Qui, dove ogni cosa accadeva e nulla era impossibile, la luce del volto della Vergine era così forte da ridare la vita perfino agli sventurati che non ne avevano potuto beneficiare. Durava il tempo di un solo respiro, ma era sufficiente ad impartire loro il Battesimo, necessario a sottrarli dalla dannazione eterna del limbo.

In questa cappella, si svolsero innumerevoli e incredibili fatti legati a questo rito, tra i più interessanti e documentati. Se ne contano ben 336 andati a buon fine in soli 30 anni! Molti di più ne avvennero, ma di intere annate di questo periodo – il 1667, il 1640 e gran parte del 1641- la memoria è andata perduta.

Stupisce e meraviglia che tutti siano stati confermati e controfirmati non soltanto dai sacerdoti e dai presenti ma anche da notai, avvocati, magistrati, personalità in vista, celebri viaggiatori e perfino autorità militari, medici e chirurghi. Molti di essi, dapprima scettici, dovettero ricredersi di fronte a tali prodigi!

Di tutti gli accadimenti occorsi tra il 1659 e il 1673 i curati tennero diligentemente registro negli stati delle anime parrocchiali. Dopo il 1670, tutti gli atti e le testimonianze furono raccolti in un apposito registro, il «Libro dei nati-morti che sono portati alla cappella di Notre-Dame-De-Beauvoir di questo paese di Moustiers, i quali, avendo ricevuto il Battesimo grazie a un miracolo particolare concesso dalla Vergine, sono inumati nel cimitero della parrocchia». Insieme al nome del bambino e alla data di morte e rinascita venivano minuziosamente indicati i nomi di genitori, testimoni, i segni di vita manifestati, i sacerdoti che avevano impartito il Battesimo e le informazioni relative all'inumazione nel cimitero di Moustiers.

Il libro, purtroppo, andò irrimediabilmente perduto, ad eccezione di qualche foglio. Fu il curato Félix a ricostruire per primo la memoria storica di questi fatti, un secolo più tardi, rintracciando 123 casi. Dalle successive ricerche risultano essersi verificati 2 «ritorni temporanei in vita» nel 1640, almeno 6 nel 1641, 5 nel 1659, 6 nel 1660, 7 nel 1661, 13 nel 1662, 33 nel 1663, 42 nel 1664, 19 nel 1665, 48 nel 1666, 27 nel 1667, 112 nel 1669, 12 nel 1670, 4 tra il 1671 e il 1673.

Il prodigio avveniva soprattutto l'8 di Settembre o nei giorni precedenti e successivi. Emerge inoltre dai documenti che le madri giungevano anche da altre diocesi (Aix, Gap, Digné, Embrun, Frejus, Apt, Glandéves, Marsiglia, Nizza, Senez, Riez) compiendo lunghi viaggi. I loro bambini erano certamente morti da tempo ed erano stati sepolti almeno 24 ore, se non giorni, più giorni, prima di venire riesumati ed essere portati a Moustiers.

Un monaco attendeva quelle madri, ritto all'ingresso della cappella. Prendeva con sé il corpicino, avvolgendolo in un drappo candido e si avviava verso l'altare, tenendo nella mano libera una candela accesa, seguito da tutti coloro che desideravano partecipare. Durante il breve tragitto si recitava un'invocazione: «Ave, Regina coelorum, Mater regis angelorum, O Maria flos virginum, Velut rosa vel lilium, Funde preces ad Filium, Pro salute fidelium». Giunto all'altare, il sacerdote benediceva e baciava il crocifisso. Si recitava il Concede, si leggeva il Vangelo secondo Giovanni e si attendeva il prodigio...

Ciò che accadeva era senza dubbio un miracolo e i segni erano inequivocabili. Si legge di un caso di un bambino che, portato davanti alla Vergine e grazie alle preghiere dei presenti, ad un certo punto «mosse un piede, aprì la bocca e arrossò alle tempie; il cuore diede un battito e il sangue prese a scorrere nel corpo... mosse una mano, tirò fuori la lingua umettata di saliva; aprì gli occhi, girò la testa; un calore sensibile si manifestò in tutto il corpo; il polso batteva».

Tra il 1670 e il 1673 l'usanza e il celebre pellegrinaggio subirono un brusco arresto. La mano lunga dell'autorità ecclesiastica si era spinta fino a Moustier proibendo la pratica sconveniente del répit, che pure aveva alleviato le sofferenze di tante madri e altrettanti figli. Ben presto la cappella cadde in rovina. L'attenzione fu nuovamente rivolta alla chiesa parrocchiale del paese che, fin dal 1336, aveva preso su di sé la dedicazione che, in precedenza, era stata di Notre Dame De Beauvoir. Nuovi contrafforti furono elevati per consoladarla e la Chiesa dell'Annunciazione, esistente fin dal XII secolo come oratorio del monastero fondato dai frati di Saint Victoire, tornò ad essere il centro spirituale di Moustiers.

In verità, la cappella e la parrocchiale sono e sono sempre state un insieme unico, inscindibile. Esse sono la chiara rappresentazione della vita nel suo discendere fino a questo mondo e del suo manifestarsi. La forma stessa, in elevato, della parrocchiale, che somiglia a quella di un vaso aperto verso il basso, con muri e colonne deformati, richiama il profilo del vallone soprastante, come se tutta la potenza contenuta nella cappella del Belviso qui si «svuotasse».

Qui, tra foreste di querce, che simboleggiano l'«asse del mondo», la vita fluisce e rifluisce. Qui, la terra «mostra il suo volto, lo splendore del suo «sguardo». Qui, dove la stella del leggendario Blacas, tornato vivo dalla crociata, ancora brilla sospesa in cielo tra i bastioni di Moustiers-Sainte-Marie, l'acqua ha il colore dei suoi occhi. Cos'altro, se non proprio l'acqua «di vita» è la Vergine («la più pura») «de Roca», che viene dalla roccia o d'Entremont, che sta dentro alla montagna?

Forse il gran segreto che si cela dietro le misteriose Vergini delle Rocce dipinte da Leonardo, è proprio questo...

BIBLIOGRAFIA

Aa. Vv., Les Églises de Moustiers, Alpes de Haute Provence, Beau'Lieu, Lyon, 2013

Casalini, Fabio e Teruggi, Francesco, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015

Gélis, Jacques, Pousser les portes du paradis. Le sanctuaire «à répit» de N.-D. De Beauvoir à Moustiers-Sainte-Marie (1640-1670), in Froeschlé-Chopard, Marie-Hélène (a cura di), Itinéraires pèlerins de l’ancienne Provence. La Sainte-Baume. Notre-Dame de Moustiers. Notre-Dame de Laghet. Notre-Dame du Laus, La Thune, Marseille, 2002

Gélis, Jacques, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Audibert, Paris, 2006

Hamon, André Jean Marie, Notre-Dame De France Ou Histoire Du Culte De La Sainte Vierge En France, Henri Plon Iimprimeur-éditeur, Paris, 1861

De La Gurve: luoghi forti e Milizie dell'Anzasca (seconda parte)

Mentre i lavori fervono, però, sono costretti a partire per combattere a Novara, a Carpignano, a Vercelli, al passo di Paglino, alla Rocca di Angera. La guerra termina soltanto nel 1617: il Duca sabaudo ha preso il Monferrato. I miliziani tornano ai loro paesi e rimettono mano alla Gurva e alla Madonna della Neve, ora anche in segno di ringraziamento alla Madre della valle, che ne ha guidate le gesta.

Nel 1622 l'oratorio della Madonna della Neve di Bannio è pronto. Ma la peste manzoniana è alle porte. Non resta che affidarsi alla Vergine e far voto di difendere in Suo nome sé stessi e gli abitanti di Anzino e di Bannio, come già gli antichi legionari romani avevano fatto molti secoli prima, presidiando le viscere dell'abitato ricolme di oro. Quel 5 di Agosto viene proclamato festa perpetua della Milizia1.

La Gurva vede invece il suo compimento e la sua inaugurazione solo dopo che la peste è un ricordo, nel 1641. Tutti i reduci anzaschini della campagna 1614-1617 vengono invitati, in quel 15 di Agosto, giorno dell'Assunta, alla solenne consacrazione della nuova chiesa che, per molti anni sarà il fulcro delle milizie della valle.

Quando nel 1701 l'invasore ispanico, nella persona di Carlo I muore e si scatena la Guerra di Successione, forse per un attimo i legionari dell'Anzasca vendono il termine del loro impegno militare. Ma la cessione del ducato agli Asburgo infrange le loro speranze. Trent'anni dopo si ritroveranno annessi – e sempre pronti all'intervento militare – proprio ai sabaudi per combattere i quali erano stati creati.

Poi, nella seconda metà del 1700, qualcosa cambia per sempre. L'istinto di ribellione e il desiderio di libertà si stanno diffondendo come un profumo in Europa. La Rivoluzione Francese è alle porte. Le Milizie della Terra devono essere risvegliate. Non saranno più difensori, ma attaccanti. La Terra che li ha visti nascere ora non deve trattenerli.

Servono nuovi patroni che li spronino a scendere in battaglia. A Bannio, la pelle di quel San Bartolomeo che provvidenzialmente è già il nume della Parrocchia, diventerà, insieme al suo pugnale, la pelle... i confini del “corpo” della valle... che i miliziani venderanno cara – combattendo – al nemico. Tra il 1774 e il 1776 infine, giungono da Roma per opera del frate cappuccino Francesco Maria Ballotta, che li ha appena ritrovati nelle catacombe di San Lorenzo, i martiri guerrieri San Felice e San Vincenzo. Agghindati da combattenti quali sono, i loro corpi, insieme alle ampolle contenenti il loro sangue, vengono posti nella parrocchiale, per difendere il corpo e lo spirito della valle e dei suoi frutti.

Alla milizia di Calasca, sul lato opposto della valle, viene forse assegnato un compito diverso e con esso, un potere inatteso. E il potere, si sa, logora e porta a compiere le più atroci nefandezze. Come la Madonna della Neve, la Gurva non può più essere il nume tutelare dei legionari. Continueranno dunque ad onorarla quale luogo d'origine, ma i tempi sono cambiati.

La costruzione di un nuovo “santuario” in cui possa riconoscersi un guerriero, grande abbastanza da contenere non più una milizia ma un vero esercito, è ora necessaria. Nel 1791 comincia infatti la costruzione di quella sontuosa chiesa che verrà poi soprannominata “Cattedrale nei boschi”.

Intanto giungono da Roma le reliquie di San Valentino2. Vestite con paramenti militari vengono poste nel terzo altare sinistro dall'entrata. Il guerriero martirizzato ora domina incontrastato. Se a Bannio i capi “spirituali” della milizia, credendo di diventare reliquie essi stessi, si fanno seppellire all'esterno del muro, proprio dove riposano Felice e Vincenzo, ad Antrogna sono i capi militari che, con lo stesso pensiero, ordinano di essere sepolti tra i mattoni che giungono fino San Valentino. Dicono che va fatto poiché essi vogliono servirlo pure nell'aldilà ma, in verità, questi sedicenti “eletti” aspirano così a condividere la sua stessa forza e continuare a comandare.

Sulla volta della chiesa, poi, esprimono il loro sdegno e la loro ansia di libertà. La Madre-valle li ha benedetti e tenuti vicino a sé, in un abbraccio pieno di tenerezza. Ma, secondo loro, quella tenerezza ha infine spento la loro indole guerriera. Ad essa, alla dea, scelgono dunque di ribellarsi ponendo nella volta Prometeo, il “bastian-contrario”, che rubò il fuoco agli dei, ritenendo che l'uomo, degli dei, può farne a meno.

È il loro grido di battaglia: il fuoco è nelle loro mani. Prometeo prese il fuoco dagli dei, il fuoco che alimentava le fucine di Efesto e che produceva le armi di Ares/Marte. Sant'Antonio Abate, cui l'edificio viene intitolato, è colui che quel fuoco lo prese: “Chiedete con cuore sincero quel grande Spirito di fuoco che io stesso ho ricevuto , ed esso vi sarà dato”3. E tale era il fuoco della guerra che la Milizia avrebbe diffuso, il fuoco perpetuo e indomabile della guerra, il fuoco dei moschetti, che si scatena come un incendio e che nessuno può fermare.

Nel 1797 il nuovo sacrario della milizia è pronto. Il fuoco del Santo Antonio arde nei miliziani. La milizia diffonderà le fiamme della guerra e solo la milizia sarà in grado di domarle. Perciò, qualche anno dopo (1805) giungerà ad Antrogna anche una reliquia di quel San Defendente4, guerriero come gli altri, ma della Legione Tebea, che del fuoco e degli incendi è guardiano.

La Madre-Valle è già stata dimenticata. Da lì la milizia viene, ma il suo destino è verso i martiri guerrieri, verso il Santo Antonio, egiziano ed esoterico come Defendente. Qualcuno si premura di segnalarlo. Inforca la porticina a sinistra dell'affresco della Gurva e imprime per sempre, nella roccia che sostiene il masso errante, come fosse uno sfregio, la ribellione della milizia alla Madre che l'ha generata, mettendola via, a riposo, congedandola.

Ma il tempo, quello della storia, è tiranno. Mentre ancora la milizia sogna la guerra e la ribellione, la Rivoluzione Francese è già finita. Defendente deve ancora arrivare ad Antrogna e già un nuovo despota straniero rifonda l'Impero che, con la Rivoluzione, si pensava estinto.

Napoleone è inarrestabile, nessuno si oppone e quei pochi che osano vengono sconfitti.

I sogni di gloria della Milizia si sciolgono, come si scioglie la neve del Rosa al sole. Anche se il Bonaparte, dopo il disastro in Russia, viene sconfitto, ormai è tardi. I legionari di Anzasca non hanno portato guerra, non hanno conquistato, languono nella valle. La compagine, nel 1743, è ormai ridotta a 27 anime, reduci di una guerra che non hanno mai combattuto.

Della gloriosa e intricata storia non rimane che il ricordo sbiadito, qualche segno nella roccia e il fastoso rituale d'agosto. Dapprima si festeggia la Vergine, madre della milizia, alla Gurva. Ma subito dopo si festeggia San Valentino, il nuovo patrono, con una festa che è identica, poiché solo il luogo (la parrocchiale di Antrogna) è diverso. A quel punto, tutto è cambiato. La Madonna va messa a dormire, ridotta al silenzio nella sua teca dorata, va “lugà la Madona”, va messa via...

- Francesco Teruggi -

1Si conserva ancora nell'oratorio l'ex-voto di quell'evento.

2Da non confondersi con i suoi più famosi omonimi, è un oscuro “martire” ritrovato nelle catacombe romane, la cui agiografia è scarna se non pressoché inesistente. Giace nella parrocchiale di Antrogna con indosso vesti da legionario.

4Il corpo di San Defendente (quasi completo) è però custodito nella “Basilica” omonima a Romano di Bergamo. Le sue reliquie ad Antrogna, sempre che si tratti dello stesso “martire”, come quelle del misterioso San Valentino, non sembrano essere state ancora riconosciute pienamente dalla Diocesi. Cfr. ad esempio gli elenchi dell'Archivio Diocesano di Novara in cui i due “santi” non figurano.

BIBLIOGRAFIA

Andrea Primatesta, Calasca e Spigolature di Valle, 2005

Sandretti Agostino, Calasca Zibaldone 1 e 2, 1948-1950

Adriano Antonioletti e Carlo Colombo, La Madonna della Neve e la sua Milizia, ed. privata

Enrico Bianchetti, L'Ossola Inferiore, 1872

Massimo Centini, Martiri Tebei, storia e antropologia di un mito alpino, 2010

Oliviera Calderini e Alberto De Giuli, Segno e simbolo su elementi architettonici litici nel Verbano Cusio Ossola, 1999

Fabio Casalini, Il santuario costruito sulla roccia, 2014 (Viaggiatoricheignorano.blogspot.it)

Fabio Casalini, Il sacro fuoco della Cattedrale nei Boschi, 2014 (Viaggiatoricheignorano.blogspot.it)

Fabio Casalini, Quando le pietre raccontano una storia, 2014 (Viaggiatoricheignorano.blogspot.it)

Fabio Casalini, Il mistero delle Milizie della Valle Anzasca, 2014 (Viaggiatoricheignorano.blogspot.it)

DE LA GURVE: LUOGHI FORTI E MILIZIE DELL'ANZASCA è disponibile come documento completo su ![]()

De La Gurve: luoghi forti e Milizie dell'Anzasca (prima parte)

PE+: Praefactae Excellentiae. Il segno sulla roccia non lascia dubbi. Qualunque prodigio sia accaduto fu "praefacto" (fatto prima) per opera dell'Excellentia, dell'eccelsa fra le creature, della Vergine, come ne scrisse Sant'Anselmo (De Excellentia Gloriosae Virginis Mariae). Le due lettere e la croce sbilenca, questa volta, non sono banali segni di confine, lì sotto alla roccia, difficili e scomodi a farsi e quasi invisibili se non ci si china a cercarne l’ombra.

No, non è questo il caso. La memoria si è persa, ma il segno ne è muto testimone. Furono incise a mazzetta e punta di metallo in un punto preciso, proprio accanto al fulcro, al baricentro di quella strana roccia in bilico. Se quel punto si fosse trovato poco più verso il fiume, il masso sarebbe rovinato in acqua. Invece, miracolosamente, è fermo in equilibrio. Non sarebbe strano che gli antichi abitanti della valle già nella preistoria lo adorassero come sacro. Qualcuno deve averlo pensato, secoli fa.

Quanti millenni prima il sasso si era fermato in quella posizione, come trattenuto da una mano misteriosa? Molti. Eppure, per un cristiano, non era accettabile che fosse l'opera di una divinità antica, il cui artiglio era di certo diabolico, pagano. No, per quanto incredibile, doveva essere stata la mano delicata della Vergine anche se, in verità, era nata solo molto più tardi di quegli eventi. Maria l'aveva "fatto prima" (prae-fecit) di sé stessa. E in questo, forse, stava il vero “miracolo”, più che nell'equilibrio precario del masso.

La Gurva è uno di quei luoghi di possibilità, benedetti e sacri da sempre, stabiliti da Madre Terra, presso i quali essa ha posto, come monito, un segnale di attenzione ben evidente, affinché siano più riconoscibili di altri. È accaduto in Myanmar presso il millenario Kyaiktyo, la Roccia d'Oro che si crede tenuta in equilibrio da un capello del Buddha. E lo si vede bene tra le rovine della leggendaria Mahabalipuram, nell'India del Sud, dove i templi scolpiti nella pietra e le grotte sacre sorgono tutto intorno alla "Palla di burro", rappresentazione del nutrimento spirituale, che costituisce il principale attributo del giovane Krishna (Balakrishna), ultima incarnazione di Visnu. Il parallelo con il globo che il Bambinello tiene nella destra mentre sta in grembo alla Madre, non può sfuggire.

Una roccia sull’altra: così deve averle messa la forza lenta e potente dell’acqua, che ne ha scolpita una e ha accompagnato l’altra sopra di essa. Il masso sottostante è levigato, come la veste della Madonna su cui siede il Bambin Gesù. Devono averlo ben visto i nostri avi e hanno colto l’occasione per trasformare la terra, quella terra, nella Madre di Dio, erigendo su di essa un piccola cappelletta con un’effige mariana. Intanto fiorì la leggenda del masso piovuto dall’alto e disceso verso il basso, come il Bambinello. La leggenda, così, finì per azzoppare la verità, cancellando ad arte i prodigi compiuti dall'acqua del torrente, che troppo sapevano delle religioni antiche.

La Gurva, come tutti i luoghi veramente sacri, è sacra a prescindere dalle immagini e dai simboli. Sacra è l'acqua che gli scorre accanto e nel suo insieme ben si ritrova simbolicamente l'intera valle. Così dev'esser rimasta per molto, con la sua piccola cappella e l'affresco antico a due braccia forse meno dal masso “caduto”.

Poi, nel 1612, il Governatore spagnolo dello Stato di Milano, Marchese Mendoza della Hionosa, riceve da sua maestà ispanica l'ordine di invadere il Piemonte, per anticipare l'avanzata del Duca di Savoia e diffidarlo dalle sue pretese sul Monferrato. Tutta la popolazione viene obbligata a prendere parte militarmente alla contesa attraverso la costituzione delle Milizie delle Terre, nelle quali vengono costretti ad arruolarsi tutti gli uomini dai 18 ai 50 anni. La Milizia ossolana, che conta 1452 soldati tra i quali 390 provenienti dalla Valle Anzasca1, riceve il compito di presidiare i confini e i passi alpini dalle invasioni esterne.

Ma l'ordine imposto dal dominatore ispanico non viene esaudito in silenzio. I futuri soldati, arruolandosi cercano la benedizione della loro stessa terra. Non combatteranno per lo straniero, ma per la loro valle. I militi di Bannio si rivolgono alla Madonna della Neve e del Gelo, occupandosi di ristrutturarla con il permesso del Vescovo di Novara. Quelli di Calasca scelgono la remota cappelletta della Gurva.

Mentre i lavori fervono, però...

... continua...

1 Gli arruolati provengono da Castiglione, Calasca, Bannio Anzino, Vanzone, Ceppo Morelli, Macugnaga.

Ringrazio Carlo Lovati per i puntuali contributi

Nostradamus, Arbugio e il tesoro dei Templari

Al fascino dei Templari sembra non sia sfuggito neppure Nostradamus. A loro e all'ubicazione di una parte del tesoro dell'Ordine sarebbe infatti dedicata una “quartina” delle misteriose Centurie composte dal visionario provenzale e precisamente la XIII della X centuria: “Sotto la pastura d’animali ruminanti, / Da essi condotti al ventre erbipolico, / Soldati (saranno) nascosti, e armi producendo fragore, /(Verranno) messi alla prova non lontano dalla città d’Antibes”.

Non lontano infatti da quel gioiello che è oggi Antibes, l'antica Antipoli, una colonia greca in piena Costa Azzurra (insieme a Massalia/Marsiglia e Nikaia/Nizza), in perenne battaglia con le popolazioni celto-liguri locali degli Oxibeni e dei Deceati, si erano installati proprio i Templari fin dal 1207.

L'occasione era stata a fine marzo di quell'anno, la donazione da parte di Alfonso II, conte di Provenza, alla Milizia del Tempio, rappresentata dal maestro di Provenza William Candeil, di tutti i diritti sul maniero e i territori di Biot, l'antica Arbugio. Diciassette anni prima, l'ultima invasione musulmana della costa li aveva costretti alla ritirata da Nizza, dove erano insediati fin dal 1129 (si ritiene che la magione si trovasse da qualche parte nell'attuale quartiere di Saint Etiénne) verso Vence, dove il vescovo, Pietro II di Grimaldi, aveva consentito all'Ordine di riparare alla Bastide Saint-Laurent, dietro pagamento di un affitto annuale.

Chiesa della magione a Grasse

Il successore di Alfonso II, Raimond Berenger, avrebbe poi continuato nell'opera di promozione della presenza templare in Provenza con ulteriori donazioni in terreni e case a Biot, Nizza, Grasse e Vence. A metà del XIII secolo Nizza era sotto il controllo di Grasse. Biot invece mantenne la sua indipendenza per molto tempo.

Nonostante le continue donazioni, però, quando l'Ordine viene soppresso il magro inventario dei beni di Biot sembra indicare che la magione versasse in povertà. Solo due cavalieri vengono fatti prigionieri e trasferiti ad Aix en Provence, dove subiscono gli interrogatori degli inquisitori e dove probabilmente trovano poi la morte.

Eppure emerge da altri documenti che, solo qualche mese prima che fosse spiccata la condanna nei confronti della Milizia del Tempio, Biot risultava possedere quasi 1200 ettari di terreno nei dintorni, 23 cavalle e un buon numero di buoi e di puledri. Dove erano finite tutte quelle ricchezze? E sopratutto come avevano potuto finanziarne l'acquisto?

Già anni prima la magione era stata al centro di una complessa vicenda: il 26 dicembre 1296 alcuni abitanti di Antibes, attratti dalle loro ricchezze, avevano rubato diversi capi di bestiame di proprietà dei Templari di Biot. Affinché il maltolto fosse restituito, era intervenuto addirittura il priore di Nizza, Folco Berenger, che aveva ottenuto l'apertura di un'inchiesta formale da parte tribunale di Grasse.

Contemporaneamente si erano sviluppati attriti anche tra Biot e Villeneuve. I cavalieri avevano infatti sorpreso alcuni uomini a raccogliere legna nei boschi di proprietà dell'Ordine e li avevano scacciati. Per rappresaglia i concittadini degli interdetti avevano rubato due buoi e un asino, poi fatti restituire dal giudice. Le ostilità non si erano comunque placate e nel giugno 1298 il balivo di Villeneuve era arrivato al punto di far imprigionare due cavalieri.

Questa volta, in attesa di giustizia per i confratelli in catene, erano stati i Templari a vendicarsi, impossessandosi con la forza di molti beni dei cittadini di Villeneuve. La condanna nei loro confronti era giunta immediata e inattesa dal tribunale di Grasse, ma i due fratelli non erano stati liberati.

Di nuovo, nel maggio 1300, gli abitanti di Villeneuve, istigati dal balivo, avevano razziato i beni del Tempio, impadronendosi di 23 giumente e 8 puledri.

Neppure il ricorso al siniscalco di Provenza Raimondo de Lecto aveva risolto la diatriba, cui avrebbero messo fine soltanto i Cavalieri di Malta, subentrati ai Templari nel 1320.

Ma intanto le ricchezze di Biot, forse comprate attingendo al leggendario Tesoro dei Templari, erano scomparse nel nulla.

Oggi, i resti della presenza Templare a Biot sono pochi ma significativi. Una croce patente affiancata dal Tau greco fa ancora bella mostra di sé su una pietra inserita nel muro di un'abitazione che, probabilmente, è tutto ciò che rimane dell'antico oratorio di Sant'Antonio. Altri piccoli segni cruciformi esistono ancora sparsi nel paese.

Il doppio arco che conduce a Place Des Arcades, porta ancora il nome di “Passaggio dei Templari”. La piazza, poi, sorge sui resti della magione. Sembra che parte degli attuali passaggi coperti che la cingono facessero parte dei locali o delle stalle dell'Ordine.